2017年8月30日よりパシフィコ横浜にて3日間にわたって開催された「CEDEC 2017」。ここでは9月1日に行われたセッション「PlayStation VR コンテンツ開発情報」の内容をお届けする。

このセッションではソニー・インタラクティブエンターテインメントジャパンアジアの秋山賢成氏と面白法人カヤックの天野清之氏が登壇。PlayStation VR(以下「PS VR」)を中心としたVRコンテンツの現状や「傷物語VR」を題材としたVRコンテンツの制作事例などについて講演を行った。

PS VRの最新状況やVRコンテンツ制作のポイントなどを紹介

まずは秋山氏よりPS VRの最新状況が紹介された。2017年2月19日の時点で全世界累計実売台数は91.5万台超。秋山氏によると現在は100万台を突破しており、この数字をさらに伸ばすべく、さまざまな仕掛けを考えているという。また、PlayStation4(PlayStation4 Proを含む)の世界累計実売数は2017年6月13日の時点で6,040万台以上となっており、「幅広くコンテンツを提供できる環境が整っています。ぜひ、PlayStationでVRコンテンツを開発し、全世界に届けることを目指していただきたい」と、来場者に呼びかけた。

現在、全国のソニーストアで実施されているPS VRの体験会&販売の紹介も行われた。秋山氏はVRの知名度はかなり上がったものの、未体験の人はまだ非常に多いと現状を分析。逆に言うと、ポテンシャルがまだまだあるということで、こうした体験の場を作ることによってVRの良さを知らせていきたいとのことだ。

家庭以外でもPS VRを体験できる場として、コニカミノルタプラネタリウムが運営する「VirtuaLink(バーチャリンク)」や東京タワー・フットタウン内の「東京ワンピースタワー」にて体験会実施中の「ONE PIECE GRAND CRUISE」にも言及。こうしたPS VRを持っていなくても、そこに行けば遊べる・体験できるビジネスが今後も広がっていくのではないかと期待を述べた。

続いて、VRコンテンツ制作の課題と実状について説明がなされた。最初に取り上げられた課題は最大の問題ともいうべき「VR酔い」である。原因は多岐にわたるが、秋山氏は代表的な以下の3つの事例を紹介した。

「見た目をリッチにしたらGPUの処理が間に合わなくなった」

「自由度を増やすため、自分が作った世界の中を自由に動けるようにした」

「演出として驚きを入れるためにカメラを高速移動させた」

これらの事例について秋山氏は「意図は分かる」としつつ、「やると一瞬で酔います」と断言。特に開発スタッフは制作中に自分のコンテンツに慣れてしまって「これくらいなら酔わないだろう」と思ってしまいがちで、「そうした考えは最初から捨ててしまうべき」、「問題をテクニカルに解決できないならスッパリ諦めましょう」と強い口調で語った。

こうしたVR酔いの対策のひとつとして紹介されたのが、さまざまな会社が行っているVR酔いのチェックサービスだ。特に有名なのがデジタルハーツ社の「VR酔いスコアリング&デバッグ」で、VR酔いを起こした箇所や頻度など多彩なデータを集めてくれる。ただ、このような取り組みが行われているのは、それだけVR酔いが依然として大きな課題となっているからで、そのことを忘れてはいけないと秋山氏は強調した。

次の話題はVRコンテンツの品質を高めるうえで不可欠な要素となる「実在感」について。「VRは没入する体験」とよく言われるが、開発者が目指すべきはそこではなく、その上の「実在感」である秋山氏は言う。では、「実在感」とは何かというと「その世界に自分がいるかのような感覚を無自覚に得られる」、「自分がVR世界にいることすら忘れてしまうほどの体験」と秋山氏は定義。いわゆるバーチャル体験だが、これは簡単に壊れてしまうもので、慎重・丁寧かつ妥協のないコンテンツ制作が求められるとのことだ。

その上で重要になるのがフレームレートで、レイテンシ(遅延)の少ない処理をすることが非常に大切だと秋山氏は語る。現実世界では目に入る情報は脳が疲れていない限り、リアルタイムで入ってくるが、VRはコンピューターが処理しているため、どうしても遅延が発生しがちである。だが、そうした情報遅延が認識誤差につながるので、できるだけ低遅延処理でハイフレームレートを目指すことが重要だという。

ちなみにPS4はフレームレート60Hz以上が必須となっている。これを下回った場合はVRコンテンツとして扱わないくらいに考えているとのことで、「まずは60Hz以上を目指してください」と秋山氏は来場者にメッセージ。あわせてPS VRがシステムとしてサポートしている「リプロジェクション機能」も紹介。未来の視界を予測して描画するという機能で、これがあるとないとで、頭を動かしたときの映像の滑らかさはまったく変わってくると秋山氏は語った。

VRコンテンツにおける表現の問題にも言及。VRコンテンツの実在感を高めるにはそれぞれのコンテンツに合った表現方法があり、現実世界どおりに表現・演出すればよいというわけではないと秋山氏。たとえばアニメコンテンツを題材にした場合、とても小さい男の子や女の子のキャラを設定上の身長そのままに再現すると、想定していた感覚よりも大きくもしくは小さく感じてしまうことがよくあるのだという。

これはユーザーがそのキャラクターに対して先入観を抱いているからで、設定上の数値やパラメーターをそのまま使うことが必ずしも適切ではない場合があると秋山氏は解説。そうした数値にこだわらず、コンテンツごとに実在感が高まる調整を(ただし酔わないレベルで)行う必要があると語った。

このようにいろいろと扱いの難しいVR映像だが、「実在感」との相性は非常に良く、ことにドラマなどのストーリー性を持ったコンテンツとの親和性は最高であると、秋山氏は思っているとのこと。その世界をただ見ているだけでなく、「その中のひとりになる」体験ができるものだが、そのためには視聴者を置いてけぼりにしないことが重要で、これを忘れるとVRでやる意味はなくなると強い言葉で語った。

もっとも、VR元年から今日まで、さまざまな場でVRコンテンツ制作の情報やノウハウが共有されてきたことにより、これらの情報は今ではどれも当たり前の制作基準として浸透していると秋山氏は語る。現在はコンテンツの「面白さ」や「体験のすごさ」といったVRのクオリティアップの部分にフォーカスできるようになったとのことで、今後も「VRコンテンツのデザイン」、「低レイテンシの工夫」、「レンダリングテクニック」などのノウハウがシェアされていくことを期待すると秋山氏は述べた。

さらに、VR制作時に気をつける技術的課題は「Unity」や「UNREAL ENGINE」といったゲームエンジンがほぼ吸収しており、非常に完成度が高いので、ゲーム・ノンゲームを問わず積極的に活用してほしいと推奨。中国でもこれらのゲームエンジンを利用したVRコンテンツがさかんに作られており、素晴らしいものがたくさん出てきていることもあわせて紹介された。

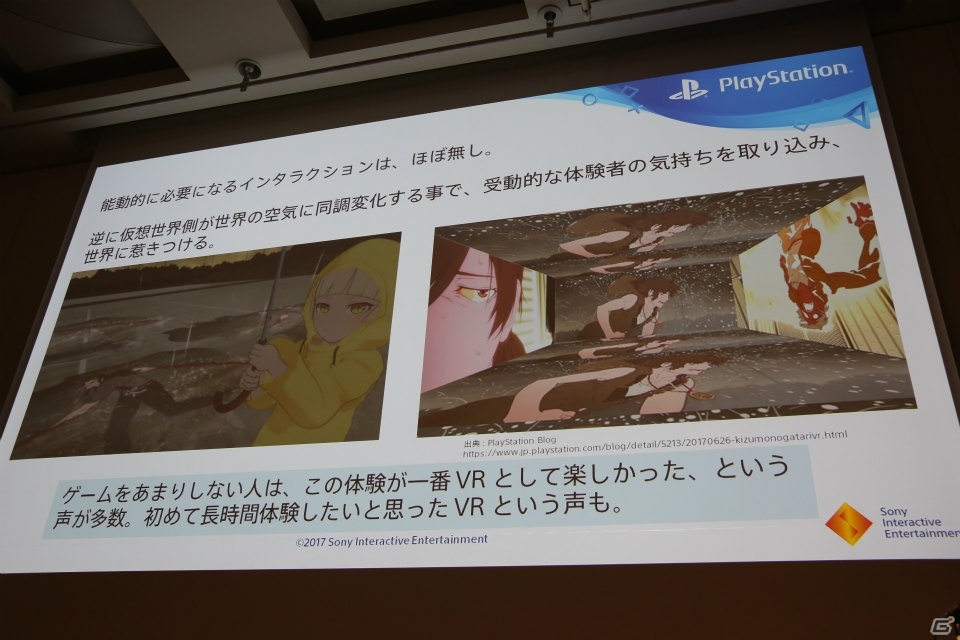

「傷物語VR」におけるVRの演出について天野清之氏が解説

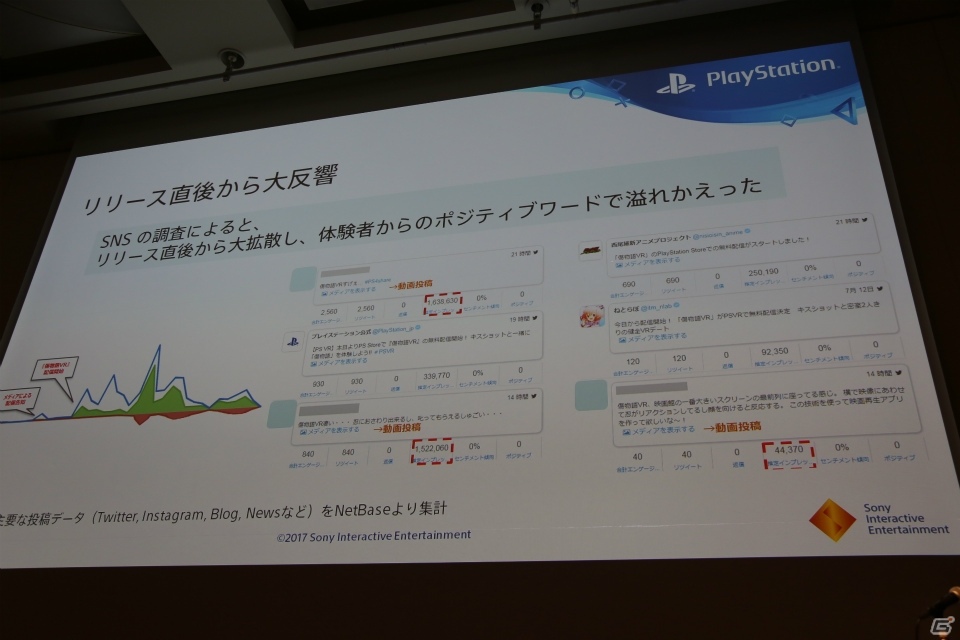

ここからはPlayStation Storeにて無料配信中の「傷物語VR」を題材にVRコンテンツ制作の解説が行われた。「傷物語VR」は「プロジェクションマッピング」の技術として展開されたコンテンツで、人気キャラクターであるキスショットと一緒に映画 傷物語」を振り返るという体験ができる。秋山氏によると体験会での反応は非常に好評で、「これが一番面白かった」、「初めて長時間してもいいVRだと思った」などのポジティブなコメントをたくさんもらったそうだ。

こうした満足度の高いコンテンツをどのようにして作り上げたのか。面白法人カヤックのクリエイティブ・ディレクター・天野清之氏が登壇し、本作におけるVRの演出について語った。

天野氏はこれまでの制作経験から映像体験を難しくしない形で、自分あるいは向こう側から「干渉」するものができないかと考えていたそうで、それが「傷物語VR」の開発に関わるきっかけになったという。キーワードとなったのは秋山氏も語っていた「実在感」である。

本作では「プロジェクションマッピング」が、この実在感を生み出している。「プロジェクションマッピング」とは建物や空間などに映像を映し出すことだが、天野氏はVR空間でプロジェクションマッピングをしたら面白いだろうと構想。現実空間ではできない、仮想現実ならではの空間演出ができるのではないかと考え、本作の開発に取り組むようになったという。

では、「傷物語VR」が面白いと思わせるために、開発陣はどういったことを考え、取り組んできたのか。まず、天野氏はどんなVRコンテンツを作るにしても「アイディア」、「技術開発」、「ストーリー」の3つが課題になると説明。アイディアの部分は「プロジェクションマッピング」になるわけだが、VRの演出面では「技術開発」と「ストーリー」がカギになったという。

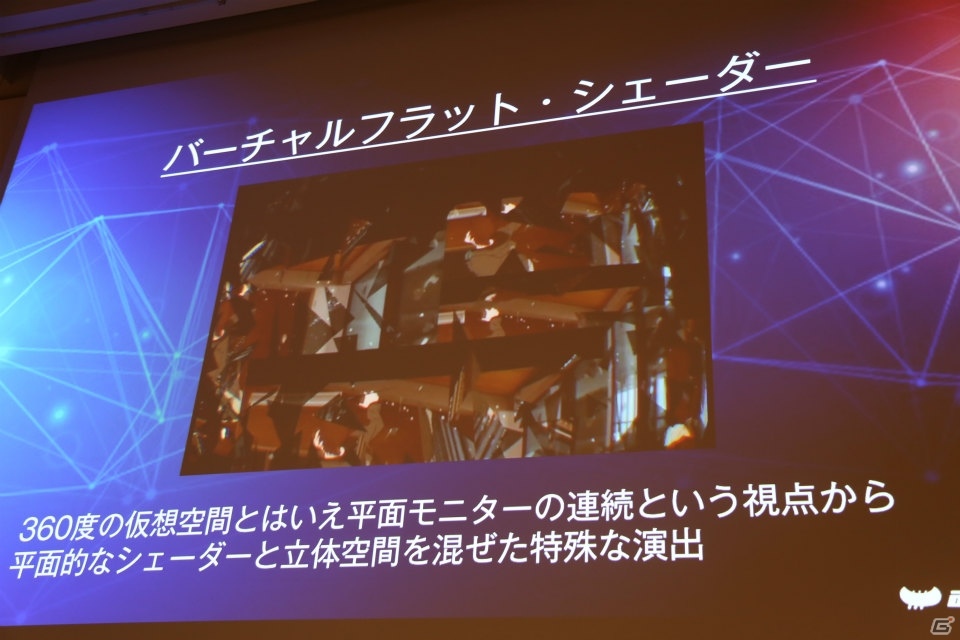

まず、「技術開発」についてだが、本作ではスクリーンが立体的になったり変形したり回転したりするなどの演出が盛り込まれており、これらを実現するために「オールラウンド・マルチディスプレイ」、「ショートディスタンス・サウンド」、「バーチャルフラット・シェーダー」という3つのオリジナル技術を開発したと天野氏は語る。

「オールラウンド・マルチディスプレイ」はVR空間で自然に映像を見せるためのもので、例えば液面やビルの壁面などに映像を投射した際、何に表示されているのか、何に投影されているのかということを具体的にする効果があるのだという。ただ、いきなり水面に投射したり、映像が割れたりする演出を入れるとユーザーが置いてけぼり状態になる恐れがある。そのため、「ここでキスショットと一緒に映像を見る」といったフローを組んでユーザーの視点を集中させ、その状態で映像が割れたり空間が変わったりするVRならではの演出を見せるよう工夫したとのことだ。

「ショートディスタンス・サウンド」は音声をユーザーの視点移動や演出などに利用することで、例えばエピソードというキャラクターが十字架を投げるとき、視覚だけではなく聴覚的にも演出を入れてユーザーの視点を誘導しているのだという。

「バーチャルフラット・シェーダー」は平面的なシェーダー(陰影処理)と立体空間を混ぜた特殊な演出のことで、水面に映る映像やスモークスクリーン風に見える映像などで使われているという。特に面白い使い方をしているのが360度すべての空間が割れて違う世界が現れるという場面で、アニメ的演出をVRで見せたいという考えから取り組んだものだと天野氏は述べた。

次に「ストーリー」だが、本作では「仮想空間」が「現実空間」であると認識させることを軸に構成。VRに不慣れなユーザーは、いきなりVR空間を見せられると混乱してしまいがちなので、「自分が何を見ていて」「どういう状態にいるのか」、ちゃんと理解させた上で段階的に没入感を上げていくことを重視したという。

具体的にいうと、まず学習塾跡でのプロジェクションマッピングから始まり、空間を映像で覆ったり、空間ごと別のシーンに移ったりする演出を入れて、少しずつ現実からユーザーを離していく。さらに、壁面へのプロジェクションやスモークプロジェクションなど通常の展示では難しい演出を入れ、ユーザーが十分になじんだところでVR空間ならではの演出を見せるという具合だ。

そして、こうした映像のストーリー演出をナビするのがヒロインのキスショットだ。例えば、スタート時に右側からキスショットが話しかけてくるが、これは右を向くと画面が右に動くことを理解させるというチュートリアル的な意味あいがあったそうだ。さらに、彼女の誘導でリモコンを手に取って映像を再生するなど、VRが初めての人でもストレスを感じずにVR空間を体験できるようにしたと天野氏は語った。

キスショットのキャラクター造形だが、完全なセルルック(セルアニメのような表現のこと)にすると処理に時間がかかり、VR空間では質感にも違和感が出てしまう。そのため、立体的な造形はライティングで感じるようにしつつ、アニメ的な影というのはテクスチャーに直接描き込んでいて、いわば半立体的なモデルにしたという。一見すると、リアル感が下がるのではと思えるが、実はこちらのほうが実在感が増して見えるそうだ。

このように、本作は忍=キスショットが隣にいると認識させた状態でユーザーにストーリーを伝え、同時にさまざまなVR映像による演出を交えながらコンテンツを進めていくようになっている。つまり、「視聴するダイジェスト映像」と「語りかけるキスショット」がユーザーの主目的になっていて、そこにVR空間ならではの演出をどう連携させるかがポイントになっているという。

また、VR映像による演出はユーザーの視点が意図しないところにいってしまうことがあるため、要所要所で視点を目的の位置に誘導する演出を入れることも必要とのこと。このように「傷物語VR」は「ユーザーの目的」「VR演出」「視点の誘導」という3つの軸を組み合わせることで、全体的なストーリーを完成させるという考え方のもとに構成されていると天野氏は語った。

技術とストーリーがそれぞれ単独で動くのではなく、絡み合いながら進んでいくものを作ることによってVRの演出は完成するのではないかという天野氏。そして、このようなことをやっていくことによって、VRは実在感があってユーザーに目的を持った体験を与えることができるものになるのではないか。VRプロジェクションマッピングで「鑑賞」から「干渉」するコンテンツの可能性を出せたのではないかと述べ、まとめとした。

既存のVR技術にはまだまだポテンシャルがある

最後に秋山氏が今後のVRの展望を簡単に考察。先日、日テレラボのイベントに参加した際に大学生70人にVRについていろいろ聞いてみたそうで、おもな回答は以下の画像のとおり。こうした結果から「体験できる場所や機会がまだまだ少ない」、「SNSによる情報展開が重要」、「ロケーションVRの価格設定はうまくいっているのでは」と分析した。

さらに、秋山氏はVRにおけるマルチプレイの可能性を提起。現在のVRは単発売り切りの体験が多いが、それだけで終わらせず、繰り返しプレイできるコンテンツの検討も必要だという。そこでキーになるのがマルチプレイで、ユーザー同士の盛り上がりの促進やソーシャルバズを作ることで、マルチプレイの楽しさみたいなものが拡張できていくのではと期待を述べた。

多方面でのVRでの利用にも言及。実例として「傷物語VR」のようなノンゲームコンテンツ展開、アジアなど世界でのグローバル展開、別の体験を届けるロケーション展開などを挙げた。また、手段としてのVRも広がっていくと考えているそうで、表現手法や教育利用などでもVRが使えるのではないかと提唱。実際、中学・高校生を対象にVRコンテンツの制作を体験できるイベントを開催したことがあるそうで、参加者のクリエイティブな成長を促したと思うと語っていた。

また、「傷物語VR」についてだが、まだまだやりたかった表現がたくさんあって、シリーズ化も検討していきたいとのこと。そして、今はコンテンツの制作を繰り返していくフェイズであり、既存の技術にまだまだ可能性があると信じてVRコンテンツの制作に取りかかってほしいと呼びかけ、今回のセッションを締めくくった。

※メーカー発表情報を基に掲載しています。掲載画像には、開発中のものが含まれている場合があります。

コメントを投稿する

この記事に関する意見や疑問などコメントを投稿してください。コメントポリシー