eスポーツ関連の3団体が合流して新たに設立された 一般社団法人 日本eスポーツ連合は、本日2月1日に設立の趣旨や活動方針を説明する発表会を都内にて開催した。

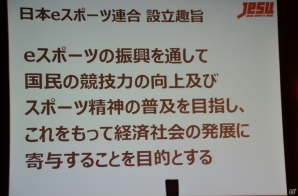

本発表会では、日本eスポーツ産業の普及と発展を掲げる新団体「日本eスポーツ連合(Japan esports Union、以下「JeSU」」の、設立趣旨や活動内容が発表された。

まずは、「JeSU」の代表理事を務める岡村秀樹氏より、eスポーツの現状が紹介された。eスポーツの調査をしているオランダのNEWZOO社の試算によると、2020年にはeスポーツの視聴・観戦者は5億人を超えることが予想されており、これはメジャーなスポーツ競技に匹敵する規模とのこと。今後、eスポーツは大きく普及していくことが予想されるそうだ。

こうした状況の中、日本でも本格的な取り組みが必要となり、IPホルダーである「CESA」、「JOGA」の協力の下、eスポーツ関連団体である「日本eスポーツ協会(JeSPA)」、「e-sports促進機構」、「日本eスポーツ連盟(JeSF)」という3団体が統合され、今回新たに「JeSU」が設立された。

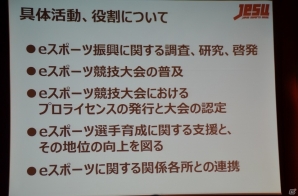

「JeSU」の設立趣旨と具体的な活動内容にも触れられた。大きいところでは、プロライセンスの発行と大会の認定などが挙げられる。

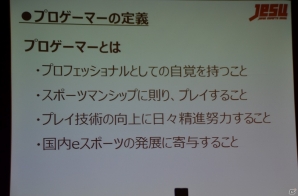

続いてプロライセンス制度について、理事の浜村弘一氏より説明が行われた。まず、「JeSU」が掲げる“プロゲーマー”の定義が述べられる。以下の画像の4点を満たす者をプロゲーマーと認識するとのこと。

ライセンスは、以下の3点を条件に発行される。また前提として、プロとしての実力がなければライセンスは発行されず、その判断は「JeSU」公認大会の中で行われる。この公認大会は、「JeSU」が主催するものに限らず、その他が主催するものであっても、「JeSU」のレギュレーションに沿うものであれば認定大会とみなされるそうだ。

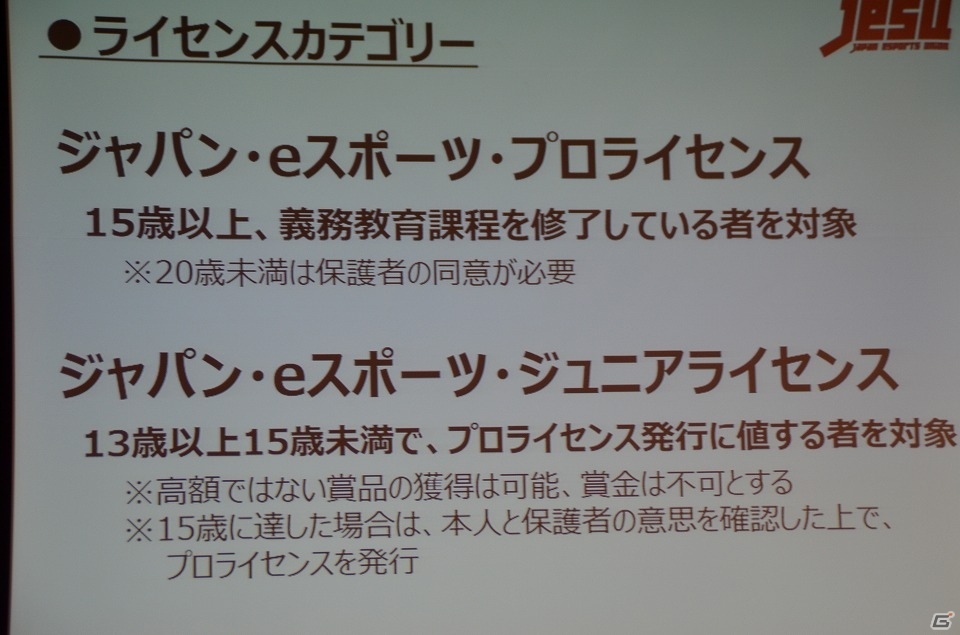

ライセンスは2種類用意される。1つは「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」で、これは認定大会において賞金を得られるライセンスとなり、15歳以上で義務教育課程を修了している者が対象となる。しかしゲームは、年齢によるハンディキャップが少ないこともあり、プロとして通用する技術をもつ者には「ジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンス」が発行される。このライセンスは、賞金を得ることはできないが、高額でない賞品の獲得は可能とのこと。

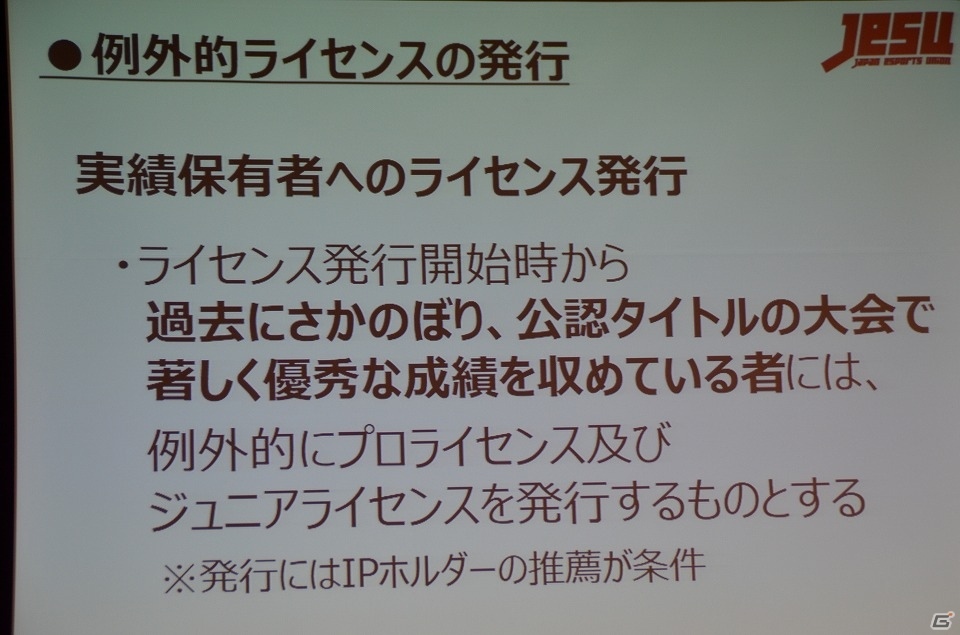

また、既にプロゲーマーとして活動をしており、プロとして実績のある者に関しては例外的ライセンスが発行される。ただ、発行にはIPホルダーの推薦が条件になるとのことだった。

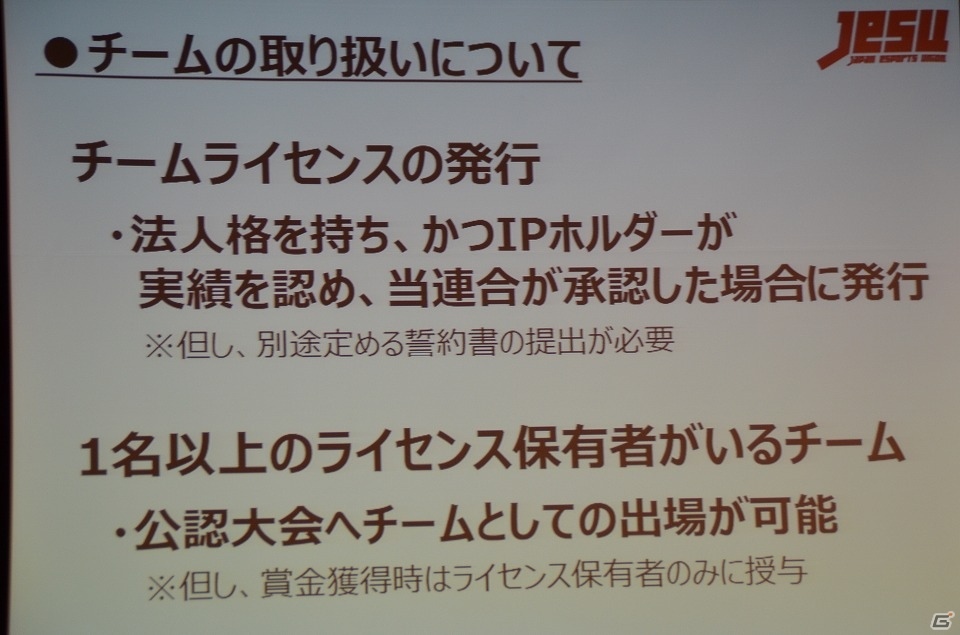

ゲームは、個人だけでなくチームで競われるものもある。それに対応する形でチームライセンスの発行も予定される。法人格を持ち、IPホルダーが実績を認め、「JeSU」が承認した場合に発行される。法人ではないチームに関しては、1名以上のライセンス保有者がいるチームであれば、公認大会へ出場できるとのこと。ただこれは、特定の条件でどうしても試合に出れない選手がいた場合による、選手入れ替えの対応策として制定されているようだ。

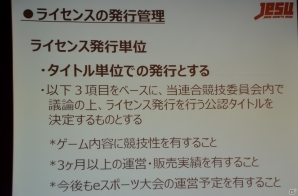

ライセンス発行タイトルの基準についても説明が行われた。どのようなタイトルがライセンス発行に至るかについては、下記の3点を考慮し、競技委員会内で議論のうえ決定される。ライセンスの有効期限は2年間となっており、更新には再講習が必要となる。

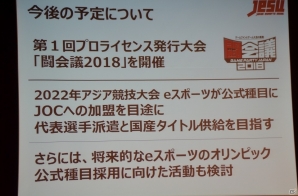

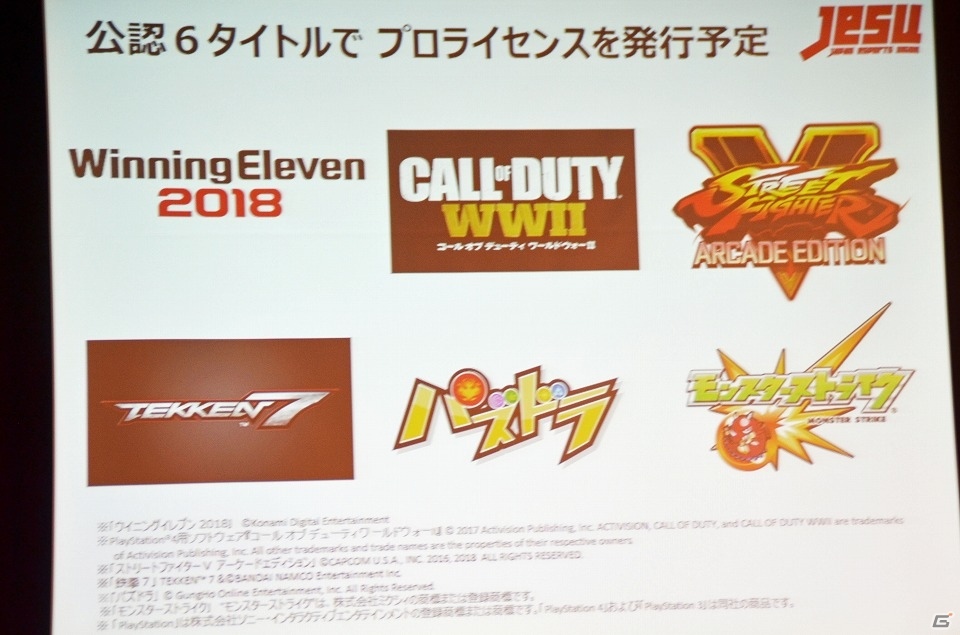

今後の活動予定についても発表された。既出の情報の通り「闘会議2018」にて初の公認大会が開催される。またライセンス発行タイトルに関しては、発表済みの5タイトルに「CALL OF DUTY WWII」を加えた6タイトルが選出されている。

さらに、公認大会以外にも選手が活躍する場を増やすため、「クラッシュ・ロワイヤル」を競技タイトルとした、日韓親善試合が予定されているようだ。ここで使用されるユニフォームのデザインも公開された。

また、「東京ゲームショウ2018」では今年もeスポーツ関連イベントが予定されている。2017年にもイベントが行われたが、さらに規模を大きくして実施するとのことだった。

質疑応答の内容を紹介

発表会終了後、質疑応答が行われた。ここからはその内容をお伝えしていく。

――団体が立ち上がることで、これまでの課題がどのように克服されるのか?

岡村氏:海外団体と連携することで、選手が海外で活躍する場を今まで以上に用意できるようになる。また、日本代表選手と呼ばれるまで地位を獲得できれば、経済的な支援が可能になると考えている。

――今まであったeスポーツ関連の3団体は解散するのか?

岡村氏:新設合併となるので既存の3団体は統合という形でなくなる。

――ライセンス獲得が、どのように選手の地位向上に繋がるのか?

浜村氏:現状、日本では、ゲームの大会が認知されているわけでない。報酬が得られる大会を行っていくことによってeスポーツの社会的認知度が上がっていくことを期待している。また、その結果、プロゲーマーが生計をたてられるようなると、選手がより良い形でゲームに向き合うことができるので、より大きな結果がもたらされ、選手に泊が付くのではないか。

――ライセンス発行には認定料金を徴収するのか? また「JeSU」はどのような形で運営を行っていくのか?

岡村氏:認定料金に関しては、実務的な作業が発生することを考慮すると僅かながら徴収することも考えている。また「JeSU」の運営に関しては、一般社団法人なので社員の者に協賛してもらう形になる。

――「JeSU」の認定を受けないと公式大会として認識されないのか?

岡村氏:レギュレーションに則ってもらい、法的な問題がなければ認定は難しいものではない。現状、コミュニティ主導によるものなども多く行われているが、そういったものを制限する意図は無いので、出来るだけ認定大会としていきたい。

――海外パブリッシャータイトルも認定タイトルになるのか?

岡村氏:IPホルダーが許諾して、日本で開催されるものであれば認定発行することができる。

――高額賞金を選手が受け取るのに法律的な問題はないのか?

岡村氏:プロ認定された者に関しては、法律的な問題は発生しないと認識している。

――ライセンス制度は海外でも行われているのか?

岡村氏:一般的でない。そういう意味では世界的には稀かもしれない。

――ゲーム産業の発展に寄与するとあるが、どういったビジネスモデルを考えているのか?

岡村氏:団体が設立することによってeスポーツ大会が活性化することが予想される。興行として社会に認知されると、様々な業界が事業として取り組むことになるので、ゲーム産業が発展していくだろう。