8月30日よりパシフィコ横浜にて開催中の「CEDEC 2017」。こちらで行われたセッション「『Fate/Grand Order VR feat.マシュ・キリエライト』制作秘話~プログラム・デザイン・サウンドについて、すべて明かします~」をレポートする。講師はディライトワークス・荻野洋氏、島野伸一郎氏。

「Fate/Grand Order」(以下、FGO)のメインヒロイン、マシュ・キリエライトにフィーチャーしたVRコンテンツ「Fate/Grand Order VR feat.マシュ・キリエライト」(以下、FGO VR)は、どのように作られているのだろうか。

その一端が、CEDEC 2017で行われたセッション「『Fate/Grand Order VR feat.マシュ・キリエライト』制作秘話~プログラム・デザイン・サウンドについて、すべて明かします~」で、まさにそのタイトルの通り明かされた。

講師を務めたのは、ディライトワークス デザイン部 3Dセクションマネージャーの島野伸一郎氏、同新規事業開発室 VRチーム テクニカルディレクターの荻野洋氏だ。2人とも、20年以上ゲーム業界に従事している人物である。

【CEDEC 2017】5秒に1マシュ―塩川洋介氏が語る、「FGO VR」を支える“非常識”な企画術とは?

始めにありきは「見せたいビジュアル」

「FGO VR」の制作にあたってまず検討されたのは、3D化されたマシュの在りようである。ゲームに限らず、さまざまな媒体で表現されているマシュだが、その方向性は、「FGO」内の2Dで描かれるイメージが主体となっている。

彼女のゲーム内での立体化は「FGO VR」が初。しかし、単に2Dを3Dにしただけでは、VR空間にマシュを生み出す意味がなくなってしまう。“そこにいる感”を追求しなくてはならない。

そのためのポリシーは、「見せたいビジュアルがあり、それを実現するためにツールを使う」ことだと島野氏は語る。目的に根ざしていない表現ではなく、自分の中にある描きたいビジュアルから制作がスタートしているのだ。

その上で、さまざまな試行錯誤が行われた。例えばアウトラインの調整だ。アウトラインがあると全体的にくっきりとして、2Dのイメージが強くなる。しかし現実世界にはアウトラインが存在しないので、VR内で違和感を消すためには線の太さや幅など、もう一段階踏み込んだ調整が必要だ。

タイトル画面にも工夫が施されている。タイトルはユーザーが最初に目にし、コンテンツの世界観を表現する重要な役割をもつ。「FGO」ロゴのイメージのまま、立体的に厚みをつけたり、3つの要素が合体する動きをつけたりして演出。神秘的な空間に浮かび上がる巨大な立体タイトルを表現し、これから始まる期待感を呼び起こさせている。

密度感と臨場感

こういったこだわりは、背景にも表れている。マイルームを「FGO」と同じ印象のままVRに再現するべく、部屋全体の設計を見直し、上下左右、そして前後もすべて見渡せる空間として作り上げた。

どの方角を向いても飽きさせない工夫と作り込みに注力し、VRのマイルームに触れることで「FGO」世界の広がりを感じ、また「FGO」を遊んだ際にもそれが感じられるようにしているのだ。

これらの試行錯誤を通じて、島野氏は密度感と臨場感が必要だと感じたという。そも、マイルームはマスターが普段生活している部屋だ。日常生活をおくる場所という臨場感をプレイヤーに与えるために、日用品を組み込んだり、クローゼットや洗面台などを作り込んだりして、作品の世界観から外れない範囲で表現を追求しているのである。

オリジナルの背景「体育館」

本作には体育館が登場するが、これは当初の設定上、カルデアに存在しなかったものだ。最初はいかにもカルデアにありそうな、SFチックなものにしようとしていたが、TYPE-MOONからの提案もあって誰もが馴染みのある学校の体育館風になった。

体育館は、言わば青春の象徴だ。マシュとマスターが織りなすドラマの舞台にふさわしい場所に設定できたと島野氏は語る。フローリングの反射や音にもこだわり、映り込みなどを微調整しながら、現在も開発が進められている。

「FGO」の代表的なマテリアル「コマンドカード」。「FGO VR」での制作方法は一般的なゲームと変わらないが、島野氏が一番苦労したと話したのはUXデザインだ。

単に操作しやすいだけでなく、ユーザーの行動を導いて、やりたいことを楽しく心地よく実現させる工夫が不可欠。VR空間で違和感なく操作を置き換えるにはどうすればいいか検討が進められた結果、リモコンのように簡単な操作で決定できるUXになった。また、見た目や動きは「FGO」の作りに準じたものになっている。

胸は大げさに揺らせばいいものではない

続いて、島野氏からキャラクターをいきいきと表現するためのツールの選択とその手法が説明された。身体の表現、目線の調整、ドラマの分岐や遷移に続いて語られたのが、「揺れ」である。

本作の「揺れ」は、Dynamic Boneとベイクの2つで表現されている。Dynamic Boneは髪やスカートの動きに合わせて揺れをリアルタイムでシミュレートする。プレイヤーの位置が変わるとマシュの頭の向きなども変わるので、それに対応させるために選択された。

一方、胸はそう簡単ではなく、理想の揺れを表現するのが難しい。本作では、手付けで可愛らしい胸の揺れを調整し、アニメーションを作ってベイクしたという。

開発を通してわかったのは、胸の揺れは決して大げさにやればいいものではないということ。重力や空気抵抗など、物理法則に忠実な揺れを観察し、そこに美的感覚を加味した上で表現することが重要だと島野氏は語った。

また、頬の表現はシェーダーで切り替えられるように。赤味がかかるのは小さな表現ではあるが、感情の変化がより伝わりやすくなり、マシュの魅力が一気に高まるのだ。

セッションでは基本的な開発フローも公開された。仕様からコンテ、モーションやボイスの収録、分岐の実装やエフェクトの調整など、複雑なコンテンツではないものの、多くのフローを踏んでいることがわかる。

興味深いのは、「VRコンサルへの提出」だ。PS VRコンテンツはリリース前にVRコンサルのチェックを通す必要があり、そのフィードバックを踏まえて最終調整を行う。

本作がVRコンサルテーションで引っかかったのは、奥行きの矛盾やフレームレート、画面を真っ暗にしないことなど。その中のひとつに、レイシフトシーンでの酔いが挙げられた。

「FGO VR」では、プレイヤーは基本的に移動しないので酔うことはあまりないと考えられていた。しかし初期のレイシフトシーンで、動きが早く、回転を伴う演出があり、酔いに弱い人はこれで気分が悪くなってしまう。現在は動きが遅く、回転しない演出に切り替えられている。

VRコンテンツ開発で重要な5つのポイント

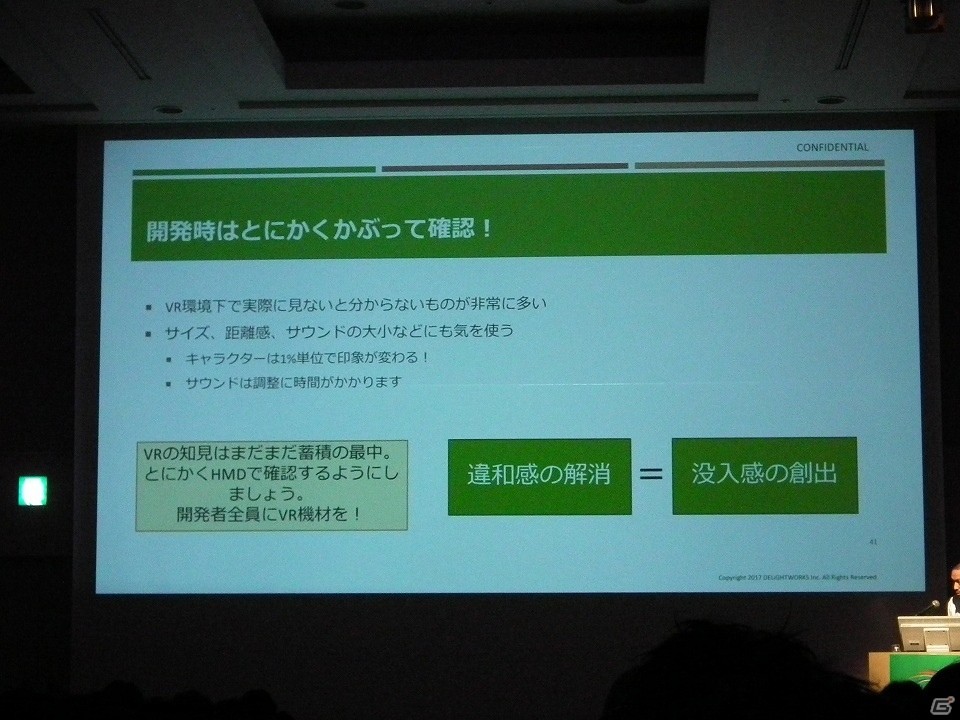

VRコンテンツを開発する上で重要なポイントのひとつは、とにかくヘッドマウントディスプレイをかぶって確認すること。当たり前のことのように聞こえるが、これが非常に重要だ。

例えば1mの箱を作ったら、本当に1mの大きさに見えるのか、人によって印象が違わないかチェックする必要がある。それはマシュも同じで、本当に当初設定したとおりの大きさに見えるのか、微妙な調整をしながらスケールを決めたという。

また、オブジェクトの大きさや音の鳴る方向、距離感、現実世界にないファンタジックなエフェクトといったものを調整し、違和感を解消。そうすることで、高い没入感を生んでいる。逆に言えば、現実と異なるものを感じてしまうと没入感が削がれてしまう。

没入感を守る大切な第一歩は、ものづくりをする前にメジャーで実際に計ることだ。日頃、触れたり通ったりしている机やドアの高さ、幅を正確に把握している人は少ないだろう。そうして感覚的なまま作ると、VR世界そのものが感覚的で曖昧なものになってしまう。作り込みは、メジャーで計ることから始まるのだ。

VRは、プレイヤーが見たい方向をいつでも見られる娯楽である。前方だけ作り込むだけでは足りないし、前方だけでストーリーが展開されるのでは、VRの持ち味を活かしきれない。全方位を捉え、ストーリーを絡めた設計が必要だ。本作もファンを飽きさせないよう、秒単位で工夫している。

このVR空間の中では、例え動けないとしても、主役はプレイヤーである。プレイヤーの意識を中心に据えた上でのストーリー展開が重要で、プレイヤーの意思表示に基づいてストーリーテリングを行う――つまり、傍観させずに体感させることを心がけなくてはならない。インタラクションのないムービーパートでも、工夫次第でプレイヤーが主導するように展開され、体感できるストーリーが描けるのである。

VRだからといって、最新のツールばかり使えばいいものではない。デザインの本質を捉えた丁寧なものづくりが大切で、そのためにはプログラムやサウンドとの連携も欠かせない。確かな技術をもとに、すべての要素を高次元でマージする。それが、最高のVR体験を提供する上で大切なことなのである。

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

※メーカー発表情報を基に掲載しています。掲載画像には、開発中のものが含まれている場合があります。

コメントを投稿する

この記事に関する意見や疑問などコメントを投稿してください。コメントポリシー