オンライン上で9月2日~4日にわたって開催の「CEDEC2020」。ここでは、9月3日に行われたセッション「十三機兵防衛圏 たったひとつの冴えた音響:サウンドコンセプトとその実装」の内容をお届けする。

2019年秋に発売され、ストーリー性やビジュアル、サウンドがユーザーから高い評価を得たPS4タイトル「十三機兵防衛圏」。本セッションでは、小気味よくテンポの良いゲーム演出や、没入感を増強させるためのサウンドコンセプトや、オーディオミドルウェア「CRI ADX2」の活用について紹介された。多少専門的な話もあるものの、「十三機兵防衛圏」をプレイしたファンにも楽しめるような講演内容となっている。

劇判作曲の技法について

前半は、崎元氏より劇判作曲の技法について語られた。ゲーム中の状況次第でBGMが切り替わっていくこと(遷移)は「十三機兵防衛圏」でも行われていたが、ゲームにおける音楽のポジションは効果音のほうが優先順位は高い。さらに一番重要なのは音声で、その後に効果音、最後の背景に音楽が入ってくると崎元氏は述べた。

音楽には複雑な感情やドラマ性を持たせられるものの即効性がない。即効性がある曲もないわけではないが、どちらかというとジングルのような、短い効果音に分類される曲になる。

効果音は、もっと原始的な感情に訴えかけることが出来る。悲しい場面で悲しい曲を流してほしい、という依頼は多く、実際にその場面に準じた曲を作っていくことが多いものの、全体的に作品の方向性を決めておくと作品の独自の味が出てくるという。

そういったコンセプトが固まっていれば、悲しい場面で必ずしも悲しい曲を鳴らす必要もなくなり、日本が舞台だからといって和楽器を使わなくても良いし、いっそロックにすることも可能だ、と崎元氏は語った。

効果的な作曲技法について考える要素として、崎元氏は「スケール(音階)」「コード」「転調(調の平行移動)」「主要素の音量」「テンポ」を挙げた。そしてそれらの要素でよりユーザーに響いたのは、実は「テンポ」だったという。

崎元氏は「テンポを上げたり下げたりするのはいくらでも調整できるので、作曲家としては少しがっかり」と笑いつつも、テンポを倍にしたり半分にしたりするだけでもすごく有効で、ユーザーの印象に残る楽曲になるという。

あくまで崎元氏が自身で収集したデータに則っての主観になるが、スケールも、コードも、転調も、ほぼ効果はなかったのだそう。それらを踏まえて、崎元氏は改めて曲に必要な要素を自分なりに分析してみた結果を公開した。

劇判音楽家はクライアントから様々なものを求められるので制約が多い上に、いざ印象に残る曲を作ろうと思ってもなかなか難しい反面、実はその範囲の中で意外とやれることが多い。ただ、そのためにも劇判の曲にはきちんとした作品の方向性が必要だという。

有名な作曲家に頼めばいい曲が出来上がってくるというわけではなく、どのような作品にしたい、という明確なコンセプトがなければ、どんなに著名な作曲家に依頼をしても効果は薄いということだろう。

その点、「十三機兵防衛圏」にはしっかりとしたコンセプトがあったため、楽曲もゲームを盛り上げるために一役も二役も買ったと言える。

効果的な音の演出方法

次は金子氏による、「十三機兵防衛圏」の実例を使った効果音制作について解説された。なお、金子氏は効果音以外にも、作曲以外のほぼ全ての音関係を担当し、WAV波形を作るところから、どのシーンにどの曲をあわせるかといった選曲作業、そしてそれを実際にゲーム上に実装するところまで行っている。

金子氏は本作の全体的なサウンドの目標として「音楽をしっかり聴かせる」、「音声をしっかり聴かせる」の2点を挙げた。ゲーム内で色々音が重なっても、音楽や音声がバランスよく聴こえるような調整、演出にし、「十三機兵防衛圏」のイメージにあった音作りを目指し、音の主観的表現を目指したという。

まずは音声素材のバランス調整について。「十三機兵防衛圏」では、演者の演技を自然に録るために、収録時はできるだけ音量的な加工などをせずに録音し、後処理でキャラクターの特徴付けやイメージにあわせた調整を行った。

また、「音声の距離感」も大事にしていた。通常の音声収録ではマイクと演者の距離が近いため、耳元で会話をしているような音になり、そこが「十三機兵防衛圏」のイメージと合わなかった。

そのため、「十三機兵防衛圏」では全ての音声に対して、森のIRリバーブをかけたという。これにより、演者には特に普段と変わらないように収録をしてもらいつつ、音声に距離感をつけることに成功した(クラウドシンクの声は処理対象外)。

音楽については、先程も崎元氏が述べていた通り、まずは音声と効果音、そして最後に音楽、という順序の通り、音声や効果音を目立たせるために、あえて音量を下げるという演出を頻繁に行っており、音楽が単体で鳴っている場面でも、CDなどで聴く音量よりもかなり小さめなことが多い。

人の耳の感度はラウドネスの大きさによって変わり、小さい音になるほど低音の感度が鈍くなるという。つまり低音は大きくしないと聴こえないため、「十三機兵防衛圏」では低域を持ち上げるような設定にしているそうだ(追想編のみの調整)。

ここでは事前の音素材の準備となるのだが、以降はゲーム内の演出に関わる要素を紹介していこう。

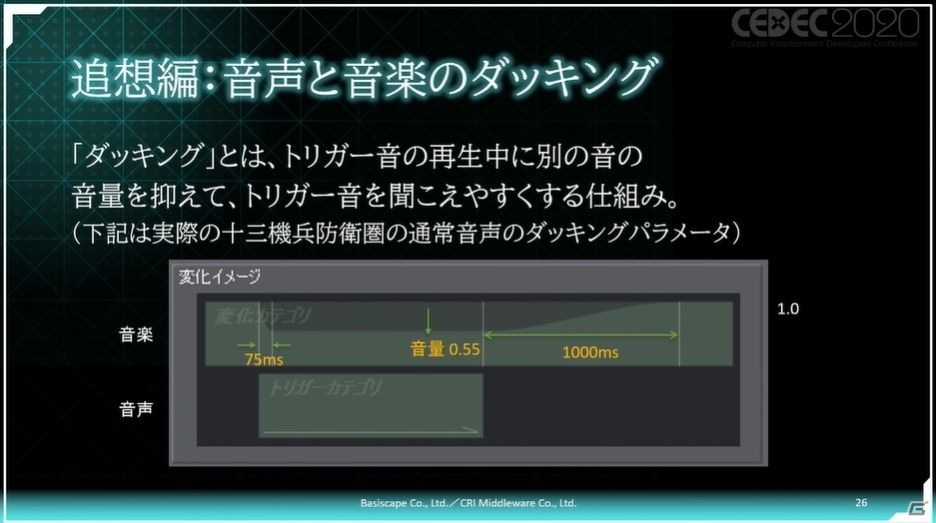

追想編:音声と音楽のダッキング

「ダッキング」とはトリガー音の再生中に別の音の音量を抑えて、トリガー音を聞こえやすくする仕組みで、実際に「十三機兵防衛圏」の通常音声のダッキングパラメータも公開された。

崩壊編:通信音声加工の影響

崩壊編の戦闘中の音声は、通信をしているような加工を施している。通信のような加工によって帯域が絞られた感度のいい帯域の音声になっており、あまり目立たせようとしなくても、きちんと聞こえるようになっている。

追想編のボリュームに比べるとあまり下げなくてもよく、戦闘での派手なイメージをキープできる。

崩壊編:音楽データへの仕込み

崩壊編は効果音や音声が多数鳴り、音楽も激しいため、細かく調整するために音楽を高域と低域の2トラックに分割。1曲のように聞こえているが、実は2つの曲が同時にかかっている。なお、これはBGM制作の段階で既にコンポーザー側で高域と低域に分けてもらっていたということだ。

崩壊編:集中音と音楽のダッキング

少々わかりにくいのだが、「十三機兵防衛圏」では攻撃をする時にそのキャラクター(機兵)がアップになるカメラの演出がつく。「ブワッ」というカメラが近づく演出音(集中音)が聞こえなくならないように、音楽の2つのトラックを別々に音量調整しながら、高域トラックは周波数を絞り、集中音が目立つような演出にしている。

崩壊編:爆発音と音楽のダッキング

爆発音は、自分が敵に攻撃というアクションをしたことに対しての手応えなので、爽快感がなくならないようにしたいが、爆発音は大量に発生し、かつ音楽の低域とぶつかるため、低域トラックに強めにダッキングをかけて、主旋律を含む高域トラックはできるだけ残すという処理を行っている。

崩壊編:連射音の作り方

崩壊編では武器の発射音や爆発音などが大量に連続して再生されるが、キューを連続して鳴らしてもうるさくならないように、最初の音を強めにして2発目以降は音量が下がるようなキューを作っている。なお、人間の耳も連射音は2発目以降は小さくなるような錯覚があり、それをデータとしてシミュレーションしたという。

また、武器の発射音は、ふたつのトラックからランダム再生をして組み合わせて作成している。

同じ音を重ねないための発音制御

同じ音が短時間に連続してなってしまうと音量が跳ね上がったりするため、「十三機兵防衛圏」はプログラム側で2フレーム以内の同一キュー再生は無視しているという。

ADX2でも「多重再生禁止時間」を使っており、禁止時間を延ばしている。ただし、このやり方の欠点は画面の左右で同じ爆発が起こると、どちらかからしか音が出なくなってしまうため、その時は個別でなにかしら対策を取るという。

追想編:クラウドシンク

主人公が思考している状態を、プレイヤーにも疑似的に体感させるための演出。実際に自分が何かを考えている時には周りの音が耳に入らなくなるので、システム音以外の全ての音を水にもぐったような雰囲気に変化させることで、思考している雰囲気を演出した。

また、クラウドシンク時にキーワードを選択すると独り言をつぶやくが、選択肢の読み上げボイスは再生停止時に1.2秒のリリースタイムを設定し、素早くカーソルを移動させても選択肢が聞き取れるようになっている。

追想編:シーンの早送り

「十三機兵防衛圏」で使用できる早送り機能だが、早送り中も音楽はそのまま流れるようにしている。また早送り中の「キュルキュル」という効果音だけでは早送り感が出ないため、音楽の低音を削り、更にモノラルに聞こえるような加工をしている。

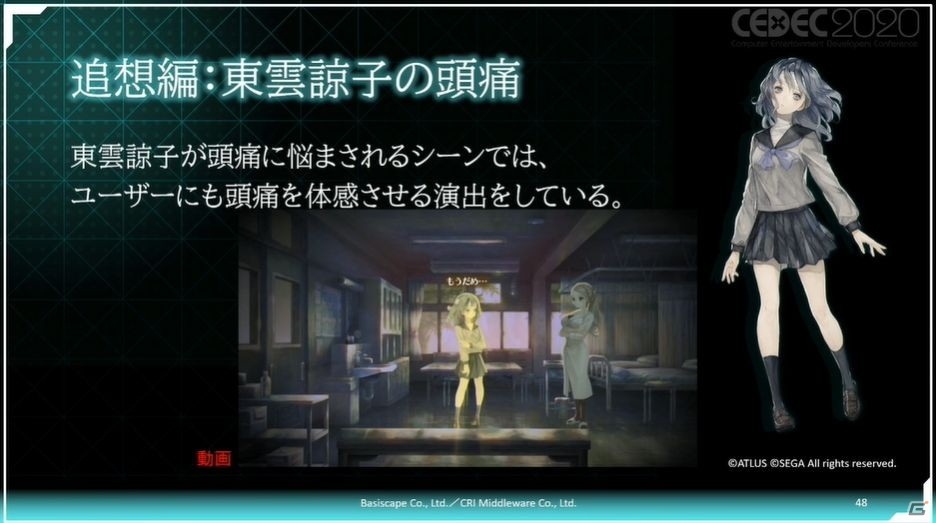

追想編:東雲諒子の頭痛

東雲が頭痛に悩まされるシーンは、ユーザーにも頭痛を体感させる演出をしている。東雲の頭痛の段階(3つまで)によって、曲や効果音、システム音など全ての音に特殊効果をかけ、段階が進むごとに音が歪んでいく。東雲が薬を飲むと、元通りになる。

最後に金子氏は、あくまで「十三機兵防衛圏」でやったことで汎用的ではない話もあったかもしれないが、工夫やアイデアが何かの参考になってくれれば嬉しい、とセッションを締めくくった。